不純物は水に溶けると小さくなります。

浄水器は水の中から水分子以外の不純物を取り除く事が仕事です。

水の中の不純物は様々ありますが、配管のサビや湖沼由来の藻類などは大きな不純物で精密ろ過膜(中空糸膜)の穴より大きいので殆どの浄水器で除去する事が出来ます。

精密ろ過膜は細菌類も99%の高率で除去する事が出来ますが水道水は塩素消毒されていますので基本的に細菌類の危険性はありません。

細菌類などは目で見る事は難しいですが、理科の実験などで使用する光学顕微鏡位で見る事が出来ます。

一方、重金属、鉛、カドミウム、水銀などは水に溶ける前なら触ることも目で見る事も出来ますが水に溶けてしまうと触ることも見ることも出来ません。

重金属なども水中に溶けて存在しています、カルシウムやマグネシウムなど人体に有用とされる金属類はミネラルと呼ばれます、重金属は有害ミネラルですが。

水に溶ける前の状態なら見る事も触る事も出来る物質が水に溶けてしまうと格段に小さくなり見ることすら出来ません。

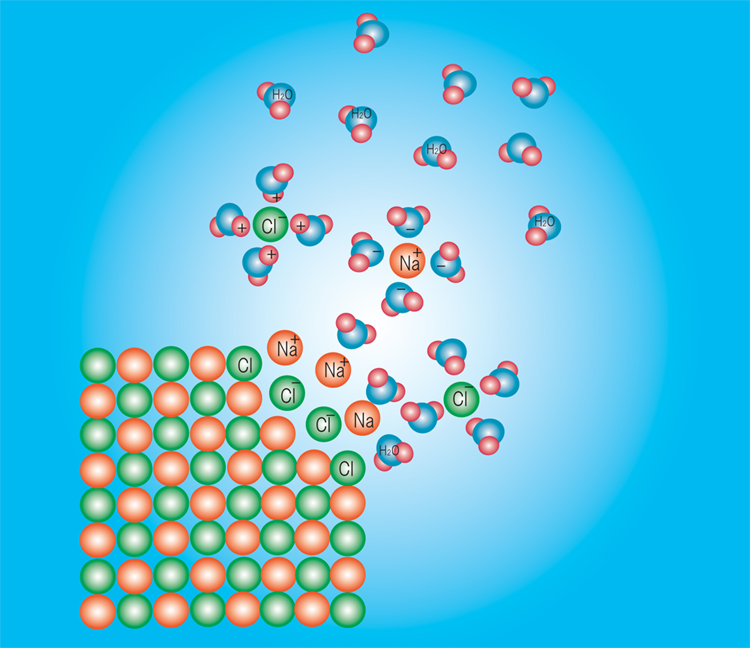

イラストは塩(NaCl)が水に溶ける様子を表したものです、一粒の塩は目にみえて摘むことも出来ます、このひと粒の塩にはナトリウム原子と塩素原子が数億個以上の単位で固まったものです。

この塩が水に溶けるとは塩粒からバラけたナトリウムイオン、塩素イオンと水分子が電気的な力で引き合い、水分子がその周りを取り囲んで水に包含されている状態です、これを水和と言います。一粒の塩と水中のナトリウムイオン+塩素イオン、一粒の塩も小さなものですが、水に溶けた塩は桁違いに小さくなってしまいます。

この様に水中の不純物イオンは溶けた状態では非常に小さくなり、精密ろ過膜などでは全く除去する事が出来ません。

精密ろ過膜を通過して浄水に残ってしまう不純物イオンを指して「体に必要なミネラルはそのまま!」とか抗弁する訳ですが、「体に入れたくない重金属ミネラルもそのまま!」となります。

原子単体と同様の大きさで溶けているミネラルを体に良いミネラル、体に悪いミネラルで選別して除去したり、残したりする浄水技術はありませんから、全て残すか、全て除去するかの2者択一となります。

水道水の原水である日本の河川水は上流に行くほど純水度が高くミネラルは少ない水です。それが都市部の下流域では上流へ放水された下水が混ざることで金属ミネラルが増えてくるのです。

ミネラルが含まれている水が良いと考える方がいますが、谷川岳や箱根山の湧き水などは非常に純水に近く、蒸発残留物濃度は20ppm前後しかありません、この様な自然豊かな土地に住む人はミネラル不足で不健康になるでしょうか、なりません、水に含まれた無機ミネラルは吸収効率が悪く、食材から取り込む有機ミネラルの方が何倍も有用です。